Nel 2017, a Malta, nei pressi di Bidnija, un’autobomba uccide la giornalista Daphne Caruana Galizia. Solo un anno dopo, Jàn Kuciak viene assassinato con un colpo di pistola alla testa in Slovacchia. Mentre in Bulgaria, Viktoria Marinova viene prima violentata e poi strangolata. L’Europa è diventato un terreno troppo pericoloso per i giornalisti? Alcune regioni italiane lo sono da sempre. Tra queste c’è la Sicilia.

Da quando la vicenda di Roberto Saviano (giornalista che dal 2006 vive sotto scorta) ha ottenuto un’eco internazionale, la fragilità del principio della libertà di stampa in Italia è diventata argomento di dibattito. Al pari del giornalista e scrittore campano, altri 200 professionisti italiani vivono protetti dalla polizia. Ma sono molti di più quelli subiscono atti di intimidazione per il lavoro che svolgono. Eppure, non tutti finiscono sulle prime pagine dei giornali.

Secondo il report de 2018 sulla libertà di stampa stilato dal Consiglio d’Europa, tra i 32 stati membri dell’organizzazione, l’Italia è, al pari della Russia, tra i paesi con il più alto numero di allerte relative ad attacchi nei confronti di giornalisti. Alla luce dell’insediamento della mafia in tutto il territorio del Belpaese, condurre inchieste implica spesso finire al centro di una spirale fatta di denunce, intimidazioni, per non parlare di minacce di violenza fisica.

In Sicilia, la regione con il più alto numero di giornalisti rimasti vittime di agguati terroristici o mafiosi in Italia dal 1960 a oggi, scrivere di corruzione e crimine organizzato rappresenta una sfida ogni giorno, soprattutto per professionisti che lavorano a livello locale e free lance.

Salvo Palazzolo: «Il problema mafia non è soltanto siciliano»

È un martedì mattina piovoso a Palermo. Salvo Palazzolo, 49 anni, sta risalendo in macchina la collina di Passo di Rigano, un territorio appena fuori città, noto per essere la zona di influenza della famiglia mafiosa degli Inzerillo – Palazzolo ne segue le vicende da diversi anni ormai. Uscendo dal capoluogo di regione, i magnifici edifici arabeschi del centro-città lasciano il posto a palazzine e case di fortuna intervallate da distese di verde.

![La trascrizione dei nastri della polizia del dicembre del 2018 rivelano che Benedetto Gabriele Militello, un boss della mafia connesso al clan degli Inzerillo, ha affermato: «[...] Colpi di mazzuolo gli avrei dati! [...] Tanto che mi può fare? Che ci possono fare?». Militiello stava parlando di Palazzolo, in riferimento alle ricerche condotte da quest’ultimo nel quartiere qualche giorno prima.](https://blueborder.cafebabel.com/wp-content/uploads/2020/01/Salvo-Palazzolo-5-1366x2048-1-683x1024.jpg)

Palazzolo lavora per La Repubblica. La carriera del giornalista inizia nel 1992, anno in cui due bombe uccidono i magistrati, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, simboli della lotta contro l’infiltrazione mafiosa nella politica e nelle istituzioni in Sicilia e oltre. A 27 anni di distanza dagli omicidi Falcone e Borsellino, seguendo da vicino gli affari giudiziari della città, Palazzolo cerca di svelare i crimini e segreti che affliggono la sua regione. Sebbene la stagione delle stragi sia finita, la mafia non è affatto scomparsa, anzi: i metodi dell’organizzazione criminale sono semplicemente cambiati. Professionisti come il reporter siciliano devono tenere in considerazione la nuova dimensione internazionale del fenomeno, come dimostrano le connessioni con i cartelli della droga all’estero, per esempio.

Alto, tutto d’un pezzo, lo sguardo acuto: Palazzolo non nega un sorriso nemmeno quando parla dei suoi giorno più difficili. Nell’estate del 2019, alcuni nastri di registrazioni della polizia rivelano infatti che il clan Inzerillo ha discusso l’eventualità di perpetrare un attentato ai danni del giornalista. La sua ‘colpa’? Essersi presentato a un negozio di proprietà della cosca a Passo di Rigano e aver posto delle domande indiscrete. Qualche mese prima dell’episodio, un prete che aveva officiato una cerimonia funebre di uno dei criminali legati agli Inzerillo, aveva detto a Palazzolo che avrebbe pagato per la sua curiosità. E solo un anno prima, una lettera contenente minacce era giunta sulle scrivanie della redazione del suo giornale, intimando l’abbandono delle inchieste. Oggi, il redattore di La Repubblica gode della scorta e viene accompagnato, ogni giorno, da casa all’ufficio e viceversa. «A volte mi chiedo se è rischioso quello che faccio, ma abbiamo un debito nei confronti dei colleghi che sono morti», afferma Palazzolo, riferendosi agli otto colleghi siciliani che, nel corso degli ultimi 50 anni, sono stati assassinati dalla mafia per aver svolto il loro lavoro. Secondo Palazzolo, il regno di Cosa Nostra è lontano dal volgere al termine. «Il problema mafia non è soltanto siciliano. Il crimine organizzato è una holding».

Leandro Salvia: «La Sicilia e San Cipirello sono un pezzo d’Italia e un pezzo d’Europa»

Leandro Salvia, 44 anni, è l’unico giornalista che vive e lavora a San Cipirello, un piccolo villaggio a cinquanta chilometri da Palermo. Capello brizzolato mosso, voce pacata, Salvia lavora come freelance per il Giornale di Sicilia e, di solito, scrive da casa – la stessa che, anni fa, era la falegnameria di suo nonno. Sebbene San Cipirello non abbondi di attrazioni, questo borgo fatto di poche strade in cima a una collina – qui tutti i cittadini si conoscono a vicenda -, non ha mancato di fare notizia.

Nel 2018, le inchieste di Salvia portano infatti all’espulsione di un consigliere comunale e alla dissoluzione del Consiglio per infiltrazione mafiosa. Il lavoro del giornalista infastidisce a tal punto le autorità che, nel mese di luglio dello stesso anno, il cronista viene rimosso, contro la sua volontà, da un incontro organizzato proprio dall’amministrazione locale. A detta di Salvia, in quel momento si è sentito come un emarginato nella sua stessa comunità. Quest’ultima spesso non sembra comprendere il ruolo di una stampa libera.

Oltre alle intimidazioni per mano di politici locali, Salvia ha anche subito ritorsioni da parte di alcuni lavoratori del settore pubblico. Per esempio, si è visto negare alcuni servizi funebri in occasione della morte del padre. Eppure, Salvia racconta che non si è stupito: «Quando lavori in questo posto ti aspetti la vendetta da parte di quelli di cui scrivi», spiega. L’abitazione di Salvia è stata sottoposta a un regime di sorveglianza parziale per garantire la sicurezza a lui e ai famigliari. «Ci guadagno poco, spesso ci rimetto. Però credo che sia anche una scommessa legata al senso civico dentro ognuno di noi».

Fabiola Foti: «Cosa dovrei dire, che tutto va bene?»

A detta di Fabiola Foti, caporedattore della testata locale online, L’Urlo, ci sono due cose che contano a Catania: il calcio e la festa di Sant’Agata (in occasione della celebrazione, una grande statua della santa viene portata a braccio attraverso la città vecchia). Foti, 37 anni, lavora come cronista lungo la costa orientale della Sicilia da vent’anni a questa parte. Figlia di un magistrato, fin dall’adolescenza si è abituata alle intimidazioni. Eppure, non si è mai rassegnata all’idea che non si possa fare qualcosa a proposito.

Così, nel corso degli ultimi anni, la giovane ha rivelato verità scomode relative a come la mafia determini varie dinamiche cittadine. A febbraio 2019, con la parata di Sant’Agata in pieno svolgimento, Foti ha documentato come uno dei criminali locali avesse ottenuto accesso a un incontro con l’organizzazione della parata, in violazione delle norme che relegano la festività. Pochi giorni dopo, la giornalista si è ritrovata con una testa di agnello mozzata sul cofano della macchina: un avvertimento macabro a indicare che il suo lavoro non era visto di buon occhio. L’episodio si aggiunge ai numerosi messaggi d’odio ricevuti online, alcuni dei quali sono stati anche denunciati alle autorità competenti. Per un periodo limitato di tempo, Foti ha ottenuto una scorta.

Ma la giornalista, madre single di due bambini, non ha mollato l’osso. «La prima cosa che ho fatto dopo aver chiamato i Carabinieri è stata scrivere un articolo. Cosa dovrei dire, che tutto va bene? Dovrei parlare del dolce tipico? No, io parlo di queste cose». «Proprio l’Ue potrebbe aiutarci in questo senso», afferma Foti. «Dovrebbe puntare di più sull’informazione, su come alimentarla, e intanto aprire una bella commissione per avviare inchieste».

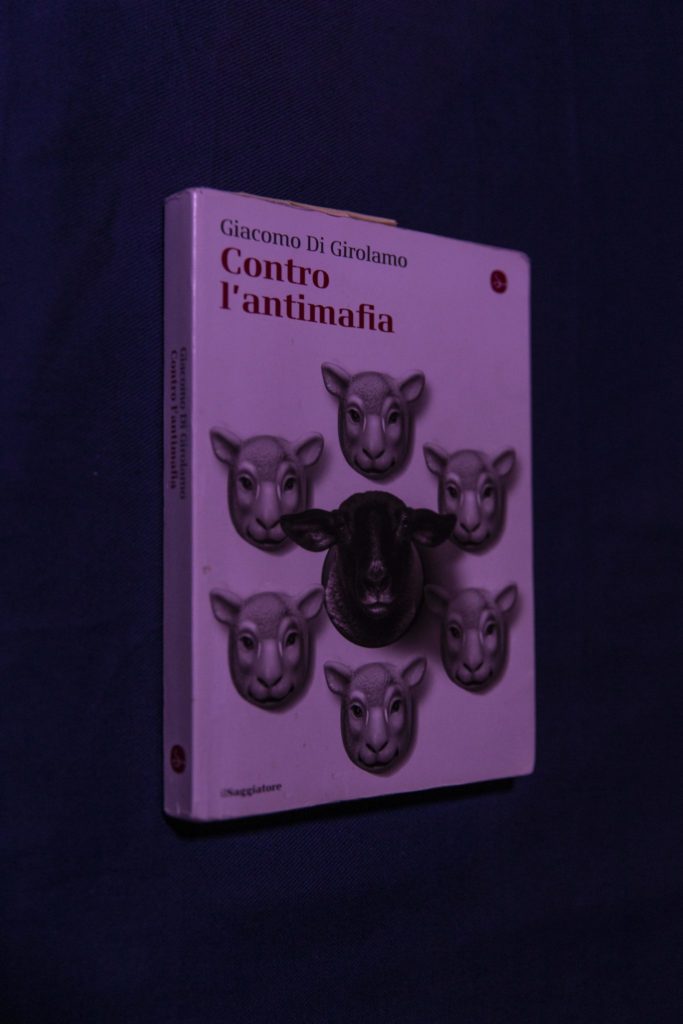

Giacomo Di Girolamo: «Faccio questo mestiere grazie al sacrificio di Peppino Impastato»

Giacomo Di Girolamo, 42 anni, è il caporedattore e conduttore di TP24, una testata online e radiofonica che copre la zona di Marsala e Trapani. Durante la sua carriera, Di Girolamo ha ricevuto lettere contenenti polvere da sparo e subìto irruzioni in redazione, nonché intimidazioni via internet per conto di trafficanti di droga. Inoltre, è stato denunciato innumerevoli volte per diffamazione (un fatto ricorrente in Italia e spesso considerato alla stregua di un bavaglio alla stampa).

Eppure, ogni qualvolta la polizia gli chiede se sia preoccupato per la sua incolumità, Di Girolamo risponde di ‘no’: «La minaccia c’è se uno se la sente, un po’ come l’insulto», spiega. «Io grazie al sacrificio di gente come Peppino Impastato (un attivista, giornalista e conduttore radiofonico ucciso da Cosa Nostra nel 1978) sono libero di dire esattamente quello che voglio», aggiunge.

Come dire, il problema nel fare il giornalista in questa periferia d’Europa, non è tanto la paura, quanto l’assenza di supporto da parte delle istituzioni. Cosa potrebbe fare l’Unione europea dunque? «Servirebbe dare ai giornalisti la possibilità di lavorare bene, essere pagati dignitosamente, avere accesso ai database e agli strumenti di lavoro … E invece tutto questo manca».

Paolo Borrometi: «Penso che l’UE possa fare molto di più»

È un pomeriggio di primavera del 2014. Il giornalista Paolo Borrometi – allora trentunenne – bada al cane nel giardino della casa di campagna della sua famiglia, nei pressi di Modica. All’improvviso appaiono due uomini incappucciati che aggrediscono il giovane. Gli torcono il braccio destro tanto quanto basta per rompergli la spalla. Poi lo prendono a calci fino a quando non cade a terra. Mentre continuano a colpirlo, i due uomini dicono al giornalista di farsi gli affari suoi, o riceverà un’altra dose dello stesso trattamento. Ma non finisce qui. Pochi mesi dopo l’aggressione, la famiglia Borrometi sopravvive a un incendio doloso appiccato all’appartamento in cui vive: è a questo punto che al cronista viene assegnata la scorta. In fine, il giornalista riceve un’offerta di lavoro a Roma, in qualità di caporedattore dell’agenzia di stampa Agi. Borrometi accetta l’incarico. Nel 2018, i magistrati scoprono addirittura un piano della mafia che prevedeva l’assassinio del cronista.

Ai tempi della prima aggressione, Borrometi stava conducendo un’inchiesta sul crimine organizzato nella provincia di Ragusa. Dall’infiltrazione mafiosa nelle elezioni municipali di Scicli, fino all’utilizzo di contratti illegali nel commercio dei pomodori: Borrometi ha gettato luce sulle connessioni e responsabilità di diversi clan con le sue indagini apparse su laspia. Inoltre, nel corso degli anni, Borrometi ha testimoniato in 150 differenti processi contro criminali che lo avevano minacciato. «Come fai a non vivere nella paura quando vai continuamente a processi di gente che ti vuole ammazzare», afferma Borrometi. «Se non ho smesso [di fare il mio lavoro] non hanno vinto loro; e nemmeno io. Ha vinto l’informazione».

Borrometi intratteneva una corrispondenza con Daphne Caruana Galizia, la giornalista maltese vittima di un’autobomba nel 2017. La morte di Galizia ha colpito il giornalista siciliano: «Pensare a Galizia, mi fa male. Credo che l’Unione europa possa fare molto di più … Noi pensiamo che la mafia esista solo in Italia e non ci si rende conto quanto sia presente in Europa e nel resto del mondo. Se i cittadini non proteggono i giornalisti, deve intervenire l’Europa».

Nel 2018, l’osservatorio Ossigeno per l’informazione ha segnalato 34 casi di intimidazione comprovata contro giornalisti in Sicilia.